最近ではあまり見かけなくなった駄菓子屋さん。皆さんは駄菓子屋さんの思い出は何かありますか?

私は子どもの頃、駄菓子屋さんへ行くのが楽しみでした。お店に並ぶたくさんの色とりどりのお菓子。どれにしようかとワクワクしながら選ぶと、「おいしい」と「楽しい」が一緒になったような感覚だった記憶があります。

今でも駄菓子は子どもに人気がありますが、最近ではスーパーやコンビニなどで買うことが多いでしょうか。そんな中、高瀬地区の地域づくりセンターで昔懐かしい駄菓子屋さんに出会えると聞きつけ、早速行ってみました。

毎週木曜日と土曜日の午後に、高瀬地域づくりセンターの1階奥でオープンしている『駄菓子つなぐこば屋』。この駄菓子屋を昨年6月から開いている小林 智(こばやし さとる)さんは、同所で子ども食堂や空き家対策セミナーも行っているそうです。

駄菓子屋…子ども食堂…空き家相談…これらをつなぐものは何だろう?と気になった私は、小林さんにお話を伺いました。

子どもが笑顔になれる場所を作りたい

― 駄菓子屋といえば、学校の近くにあって、自然と子どもたちが集まって来る場所というイメージです。高瀬地域づくりセンターも小学校のすぐ隣にあって、小学生に人気がありそうですね。

小林さん:小学生は学校帰りには寄れないので、一度家へ帰ってから来たり、保護者が学校へ迎えに来て一緒に買いに来ることが多いですね。意外だったのが、地域づくりセンターで活動した後に寄ってくれる大人のお客さんが多いことです。売り上げは子ども食堂を運営する資金になるので、お孫さんや自分用にとたくさん買ってもらえて、とても助かっています。

「毎回ここへ寄ってから帰るの。少しでも子ども食堂のお手伝いができるなら嬉しいですよ」と楽しそうにお菓子を選ぶお客さんたち

「毎回ここへ寄ってから帰るの。少しでも子ども食堂のお手伝いができるなら嬉しいですよ」と楽しそうにお菓子を選ぶお客さんたち

― 駄菓子の売り上げが子ども食堂の運営資金になっているのですね。

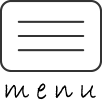

小林さん:でも駄菓子の売り上げだけでは難しいので、子ども食堂の食材は農家の人や企業から提供してもらったりしています。あとは、お菓子などを詰め合わせたものを一袋500円で販売し、それを購入してもらうことで子ども食堂の一食分を寄付できる仕組みにしています。ありがたいことに、最近はこの寄付で子ども食堂の運営が成り立つようになってきました。

― なるほど、駄菓子屋と子ども食堂はこうして繋がっていたわけですね。

不屈のリハビリ続け復活

― 小林さんがこの活動を始めたきっかけを教えてください。

小林さん:今はこんなに元気に見えますが、おととしの7月に脳幹出血で倒れたんです。朝起きたら体の半分がおかしくて、すぐに救急車で病院へ運ばれました。その時は手と口が動かなくなって、体も半分動かないし、喋ることもできない。突然の事でした。自分でも、もう終わったな…なんて思いましたよ。今でも少し右手にしびれを感じる時があります。

― こうしてお話ししていても、病気のことが全くわからないほどお元気そうです。

小林さん:病院に運ばれてから一週間後に検査してみると、幸いにも今後リハビリができる状態でした。その日は私の誕生日ということもあって、どこまで回復できるかわからなかったけれど、やるしかないと思いましたね。ふさぎ込んでいても仕方ないし、こうなった以上は完全復活してやるって。

一か月後に退院して家に戻ってからも、とにかく右手を使ったリハビリを続けました。毎食後に皿洗いをしたり、お風呂掃除や草むしり、字を書く練習を毎日して。絶対に元の生活に戻ってやろう、そして職場復帰の時には何事もなかったように「おはよう」って右手を上げて出社しようって、そう決めていました。

― すごい気迫を感じます。その後、職場復帰されたのでしょうか?

小林さん:リハビリの甲斐あって、4か月後に職場復帰をして仕事に戻りました。でも一度は終わったと思った命ですから、その残った命を自分がやりたいことに使いたいと思ったんです。以前からやってみたかった事がいろいろとありましたし、子どもたちも自立していて退職しても経済的に心配ない状況だったので、やりたいことをやろう!と退職しました。

ご近所の人が駄菓子屋のお手伝いに来てくれることも。楽しそうな会話が聞こえるのも、気さくな小林さんだからですね。

ご近所の人が駄菓子屋のお手伝いに来てくれることも。楽しそうな会話が聞こえるのも、気さくな小林さんだからですね。

― 現在、高瀬地域づくりセンターでされている活動も以前から考えていた事だったのでしょうか?

小林さん:私は安中市出身で、結婚を機に奥さんの地元の高瀬地区へ来たんですが、住み始めた頃に比べると空き家が目立つようになってきて、どうにかできないかという気持ちがありました。空き家が増えて景観が悪くなったり、廃れていってしまうと、イメージが良くないですよね。子どもが安心していられるような居場所を、高瀬地区に作ってあげられたらいいなと考えていたんです。

― それが駄菓子屋と子ども食堂なんですね。

小林さん:子どもたちが喜ぶ場所を作りたいと考えていた時に、前職のお付き合いの方からヒントをもらったのが今のシステムです。まず駄菓子屋をオープンして、駄菓子の売り上げと寄付で子ども食堂を運営していこうと考えました。みんながイメージしやすいように、寄付をしてもらうごとにシールを貼って、「シールの花が満開になったら子ども食堂を始めるよ」というボードを作ってみたんです。それが叶って子ども食堂が始まりました。

きれいな満開になって、50食達成となりました!

きれいな満開になって、50食達成となりました!

― 子ども食堂はたくさんの人がお手伝いをされているようですね。

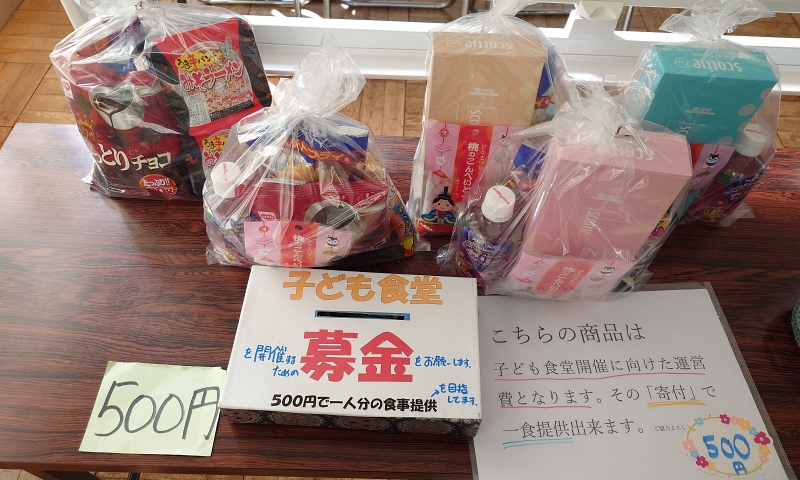

小林さん:私の地元の友人や、青年会議所時代の仲間たち、そして息子が少年野球をしていたので、子どもが導いてくれた仲間たちも手伝ってくれています。調理は高瀬地区の親子やイル・ピーノの馬場さんが担当してくれているので、美味しい料理が提供できています。SNSでお手伝いのボランティアを呼びかけたら来てくれた人もいて、本当にたくさんの人たちに助けられています。

それと家族にも、病気や退職の事で心配や迷惑をかけました。今自分がやりたいことをしていられるのは家族のお陰です、今では一番協力してくれています。

― 小林さんの活動で、高瀬地区が賑やかになったように感じますね。

小林さん:そうなってくれると嬉しいです。この活動をするにあたって一般社団法人を立ち上げたんですが、その中にいる司法書士やイル・ピーノの馬場さんも高瀬地区の人ですし、高瀬小学校の現役PTA会長も仲間です。オール高瀬で高瀬地区を守っていきたいと思っています。

― 団結力が素敵です!また、活動の場所が地域づくりセンターというのもいいアイデアですね。

小林さん:何をしようか考えていた時に、公民館が地域づくりセンターへ変わると聞きました。以前はできなかった営利目的の使用ができるようになり、ここなら公的な場所ですから活動の幅も広がると思いました。本当にいいタイミングでしたね。地域づくりセンターになったからこそ駄菓子屋ができ、駄菓子の売り上で子ども食堂の運営もできるという、社会的循環型消費サイクルができました!

駄菓子屋や子ども食堂に興味のある人は、いつでも見学OKだそうです。

駄菓子屋や子ども食堂に興味のある人は、いつでも見学OKだそうです。

増える空き家問題に最後まで寄り添いたい

― こちらでは毎月、空き家対策セミナーも行っているそうですね。

小林さん:以前の仕事でも相続や空き家問題に関心を持っていました。高瀬だけでなく市内全体でも空き家が増えていると感じます。空き家になる前に、空き家にしないためにはどうするか、ということを皆さんにお話ししたいのですが、やっぱり空き家になってから「どうしよう…」という人が多いですね。空き家対策のきっかけ作りになればと思っています。

― 確かに、空き家になる前から具体的な対策というのは難しいですね。

小林さん:空き家問題も皆さんさまざまで、一度お話しするくらいでは解決に至らないのではと感じます。細かい所まで解決するには、やっぱりボランティアでは限界がありますね。そこで、ひとつひとつの問題を最後まで解決するお手伝いができたらと思い、最近会社を立ち上げました。

家には先祖代々の思いが詰まっていますが、途切れてしまうこともあります。でも途切れてしまっても、繋げてくれる人がいたらいいですよね。会社では、繋いでくれる人を探したり、思いを次の世代に繋いでいくお手伝いをしたいと考えています。空き家の管理や独居老人の見守りなど、いろんな問題にも責任をもってお手伝いをしていきます。

親しみやすい雰囲気の中に強い信念を持ち、「やりたいことをやらない理由はない」と話す小林さん。挑戦はこれからも続いていくようです。

【駄菓子つなぐこば屋】毎週木曜日・土曜日の午後オープン

【子ども食堂】毎月最終日曜日開催

【空き家相談セミナー】開催日等はインスタグラムにてご確認ください

お問い合わせ先:一般社団法人地域のチカラ

⇒ ホームページ

⇒ インスタグラム

お話を聞いて、最初の私の疑問はスッキリしました。

「安心できる地域の居場所」「地域の人が楽しめる場所」「地域の賑わい」

小林さんはこの循環を地域の問題解決に繋げていたのですね。

空き家問題は将来の子どもたちのためにも、真剣に取り組まなくてはいけない課題です。小林さんのように自分たちの地域のことを真剣に考えてくれる人が、今後も増えてほしいと思います。

また、地域づくりセンターを中心に地域の人が集まり賑やかに過ごしている様子は、とても理想的なように感じました。

地域の問題はさまざまですが、高瀬地区のような取り組みが、他の地域の問題解決のヒントになれたらいいですね。

(カネコ)