以前まゆといとで公開された『ふれあいの居場所』の記事は読んでいただけたでしょうか?市内各地で運営されている高齢者の居場所の中から、吉田地区の「水曜カフェ」の様子をご紹介しています。

この取材のきっかけとなった私の母の様子にも少しずつ変化があり、最近は介護サービスについて詳しく知りたいと思うようになりました。

もしかして自分の家族に介護サービスが必要なのでは…と思った時、一体どうしたらいいのでしょうか? いざと言う時の相談先を事前に知っておき、介護保険サービス申請などの手続きをスムーズに進められたらいいですよね。

そこで今回は、富岡市の介護についてお伝えします。

まずは相談窓口へ ~地域包括支援センター~

介護の相談は市役所8番窓口で受け付けています

介護の相談は市役所8番窓口で受け付けています

高齢の家族と介護についての話をしていますか?お互いに考えていることはあっても、それが共通の思いとは限りませんよね。家族みんなで、先々の事を少しずつでも話してみませんか。

◆ 介護保険サービスの申請 ◆

介護保険サービスを受けるためには、市役所の高齢介護課内にある「地域包括支援センター」で申請を行います。必要書類を提出しますが、提出をするのはサービスを希望する本人でも、その家族でも大丈夫です。また、行くのが困難であれば電話でも応対をしてくれますし、不安な事やわからない事があれば相談にも応じてくれます。

申請時に必要なものはこちらでチェックしてください ⇒ 介護保険サービス利用までの流れ|富岡市

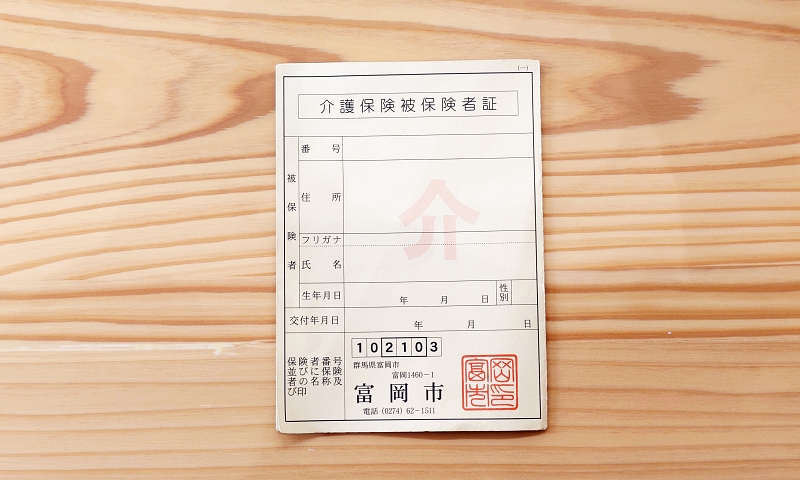

私も母の場合を考えてみました。その中で、申請時に必要な母の介護保険被保険者証をチェックしたところ、紛失していることに気が付きました。保険者証は65歳になると市役所から郵送で送られてきますが、届いた時から時間が経っていて、どこにしまったのか分からなくなってしまったのです。

そういった場合はすぐに再発行の手続きが可能です。まだ必要ないと思っていても、一度保険証などを確認しておくのもいいかもしれませんね。

薄い茶色の介護保険被保険者証。65歳の誕生日を迎えると郵送で送られてきます。

薄い茶色の介護保険被保険者証。65歳の誕生日を迎えると郵送で送られてきます。

◆ 訪問調査と要介護認定 ◆

申請が済むと、サービスを希望する人の元へ市役所職員や市から委託された調査員が訪問し、心身の状態を調査します。現在の生活の様子や困りごとなどの聞き取りを行い、その様子で介護の必要性の度合い(要介護度)が審査されるのです。認定結果は、申請から原則として30日以内に郵送で送られてきます。

◆ ケアプラン(介護サービス計画)の作成 ◆

認定結果は、要介護1〜5・要支援1〜2・事業対象者のいずれかに分けられます。区分によって受けられる介護サービスや費用の自己負担割合に違いがあるので、利用者に合わせたケアプランが必要となります。

ケアプランは自身で作成することもできますが、「ケアマネジャー(ケアマネ)」に作成してもらうケースが多いようです。今困っている事は何なのか、どんな介護サービスを受けたいのか、今後どのように生活していきたいのか…など、ケアマネが聞き取りを行った上でケアプランが作成されます。

ケアプラン作成の依頼先は・・・

①要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者や介護保険施設などへ。

②要支援1~2と認定された方と事業対象者は、富岡市地域包括支援センターへ。

(①のケースでどこへ依頼したらいいのか分からない場合は、地域包括支援センターへ問い合わせても大丈夫です。)

ケアプランを作成してもらったら、ケアマネ・利用施設の相談員・地域包括センター職員・利用者で顔を合わせて具体的な話し合いを行います。介護に携わるみなさんが連携して、悩みや不安を共有してくれるのです。

寄り添い、伴走する「ケアマネさん」

介護サービスと利用者をつなぐ大切な役割を担うケアマネは、「介護支援専門員」とも呼ばれます。親しみやすく「ケアマネさん」と呼ばれることも多いようです。介護サービスを利用する際には、ケアマネさんを通して必要な支援をお願いすることとなり、利用者とその家族にとって非常に大きな存在となります。

介護は本人だけでなく家族にとっても、今までとは違う生活と直面することとなり、不安や戸惑いが生じますよね。私自身も不安・疑問を感じていたところ、現役のケアマネさんが応えてくれました。

ケアマネさんはどのような思いで利用者さんと接しているのでしょうか?介護の現場やお仕事のお話を伺ってみました。

群馬県介護支援専門員協会 富岡甘楽支部の運営委員会の皆さん。左から2人目が支部長の森田さん。

群馬県介護支援専門員協会 富岡甘楽支部の運営委員会の皆さん。左から2人目が支部長の森田さん。

今回ご協力をいただいたのは、(一社)群馬県介護支援専門員協会 富岡甘楽支部の運営委員会を務める皆さんです。

協会では年4回の研修会の企画運営や勉強会を行っていて、ケアマネさん同士の繋がりや知識を深めています。この日皆さんは、近く開催される研修会について会議をされていました。

◯支部長を務める森田みゆきさんに聞きました。

― こちらの富岡甘楽支部には何名のケアマネさんが登録されていますか?

森田さん:現在は約90名が登録されています。富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村で働くケアマネの皆さんです。

― ケアマネさんはどんなお仕事をされているのでしょうか?

森田さん:ひとことで言えば、介護サービスを利用する人のマネジメント業務でしょうか。介護保険制度が始まって25年が経ちますが、当初とは業務内容も変化し多岐にわたります。現在では高齢者だけでなく、特殊な病気の人たちにも対応しています。

◯会議に出席した皆さんにも聞きました。

― ケアマネの資格取得を目指したきっかけを教えてください。

ケアマネAさん:介護保険制度が始まって、職場で資格を求められて取得しました。でも初めは、自分には向いていないのでは…と積極的ではありませんでした。ケアマネの業務は利用者さんや介護サービス事業者との調整が多くて大変ですし、自分が利用者さんの気持ちをどこまで汲み取ることができるか、寄り添うことができるのか不安だったんです。それでも資格を取りケアマネとしての経験を重ねるたびに、利用者さんの生活がより良いものになって行く様子を見ることができて、やりがいを感じられるようになりました。

― お仕事で大切にしていることは何ですか?

ケアマネBさん:利用者さんとご家族の希望を聞き取り、できる限り寄り添うことです。それにはケアマネだけではできないので、介護サービス事業者や関係機関との信頼関係を築くことも大切です。他にも病院、薬剤師さん、歯科衛生士さんなどとも業務連携が必要になることがあります。お互いに顔が分かる関係づくりを大切にしています。

ケアマネCさん:利用者さんとご家族のこれまでの思いを大切にしています。それを踏まえて、今後の生活をどのようにしていくのかを共に考えます。悩んでいるのはどんな事なのか、相手が迷っていれば一緒に迷い、考えます。決めるのは自分ではないので、利用者さんやご家族と一緒の姿勢を持つことを大切にしています。

― ケアマネの仕事をしていて嬉しかったことはありますか?

ケアマネDさん:この業務は結果を数字で表せるような仕事ではないのですが、利用者さんから「あなたがいてくれて良かった」とケアマネの存在を認めてもらえるような言葉をもらえた時や、利用者さんが困っていたことが改善できた時は嬉しいです。

― コミュニケーションを取ることがとても大切なお仕事のようですが、どんなことに気を付けていますか?

ケアマネEさん:どんな時も利用者さんの気持ちを知りたいと思っています。相手が話してくれるような雰囲気がないと、本心を聞くことは難しいですね。深い対話をするには「あなたと向き合いたい、寄り添いたい」とこちらの気持ちが伝わるような雰囲気を大切にしています。一度だけでなく何度か対話しながら少しずつ心を開いてくれる人もいますし、反対に最初のアプローチが良くなくて心を閉ざしてしまう人もいます。何度も行ったり来たりしながら、相手の本心に近づけるようにしています。

ケアマネFさん:とにかく話を聞いて相手の希望を聞き取るようにしています。その希望の通りにできる・できないに関わらず想いを受け止め、利用者さんとご家族の気持ちを否定せずに対話するよう心がけています。

研修会の運営や情報を共有する会議は通常の業務時間外に行われます。お疲れ様です。

研修会の運営や情報を共有する会議は通常の業務時間外に行われます。お疲れ様です。

― これから介護の仕事を目指したいと思っている人に、皆さんからメッセージはありますか?

森田さん:利用者さんと話をしていると、これまでの自分にはない体験を聞くことが多く、自分の視野が広がることがあります。この仕事をしていなければ出会うことのなかった人と関わり、その人の今までを知ることは、他の職種では体験できないことです。

利用者さんのお話を聞くことが多いので、人の話を聞くことが好きな人には是非トライしてほしいです。相手を思いやること、相手の気持ちを知ることが大切な業務ですが、そこに楽しみを見いだせるとやりがいを感じられる職種だと思います。

皆さんでハートを作ってくれました♪

皆さんでハートを作ってくれました♪

ケアマネさんたちは、「あくまでも影の仕事・支える仕事」という思いで日々の業務に当たっているそうです。また皆さんから “寄り添う” という言葉を何度も聞き、家族を託す側としてとても心強く感じました。家族とは違う角度から共に歩いてくれる「伴走者」と言えますね。

協会では研修会の他にも、制度改革改変や地域の問題点、それに対する解決方法などの情報を共有し、必要によっては行政へ伝える役割も担っているそうです。

森田さん:今年で協会創立25周年となり、記念事業として来年秋に講演会を予定しています。高齢者や障害者の方々が住みやすい地域であってほしいとの思いから、地域づくりの一環として5年ごとに行っている記念事業です。これから準備を始めますが、ケアマネだけでなく一般の方も参加可能な講演会となりますので、興味がある方はぜひ参加してみてください。

研修会は、参加される皆さんの要望などを取り入れたテーマで企画されています。この回は、富岡総合病院認知症看護認定看護師による「やさしさを届ける技術 (ユマニチュードによる認知症コミュニケーション)」と題して行われました。

研修会は、参加される皆さんの要望などを取り入れたテーマで企画されています。この回は、富岡総合病院認知症看護認定看護師による「やさしさを届ける技術 (ユマニチュードによる認知症コミュニケーション)」と題して行われました。

●高齢者や介護に関する相談窓口 ⇒ 富岡市地域包括支援センター

●福祉・介護に関する情報 ⇒ 富岡市ホームページ

それぞれに悩みや問題点が違い、「どうしたらいいのだろう…」とただ不安ばかりが膨らむ介護。私もどこか重いイメージを持っていましたが、ケアマネさんの思いを知って、少し気持ちが軽くなりました。豊富な経験と温かさを持った人たちが、こうして応援してくれているのですね。

健康で過ごせることが何よりですが、年を取ったり病気になったりして、誰かの力を必要とすることがあるかもしれません。そんな時に気持ちを分かってくれる人が寄り添ってくれたら、とても幸せなことだと思います。

病気や認知症になってからも同じ日常を送り、外に出ることを怖がらずに、住み慣れた場所で生活してほしい…。母にはそんな風に、安心して暮らしてもらいたいと願っています。

(カネコ)