「今年の夏休みのFunglishイベントは、今までとちょっと違うらしい?!」

そんなウワサを聞きつけた私マツオは、これまで富岡市の英語教育【Funglish】を追いかけ、さまざまな取り組みを紹介してきました。

なかでも夏休みに行われるイベントは、市内のALTが一堂に会し、生きた英語に触れられるということで、毎年この機会を楽しみにしている子どもたちも多いのです。

私もFunglishの大ファン!たくさんのALTに会いたい!!

ということで、8月初旬に行われたイベントにお邪魔してきました。

Funglishについて詳しく知りたい方は、過去の記事をぜひご覧ください。

↓ ↓ ↓

ALTが大集合!子どもを笑顔でお出迎え

今年のイベントは富岡市子育て健康プラザ(地図)の多目的ホールで行われました。

この日、市内各地から参加した児童生徒は19名。「英語が大好き!」という子もいれば、「ちょっと苦手だけど面白そうだから参加したよ!」という子も。

そんな彼らは今日、朝から夕方まで英語を使い、さまざまなアクティビティに挑戦します。

そして、元気いっぱいな子どもたちを迎えるALTは総勢15名!

ALTはこの日のために、子どもたちのチャレンジ精神をかき立てるようなアクティビティをたくさん準備してきました。

受付を済ませた子どもたちはウォーミングアップの「Duck Duck Goose」ゲームに挑戦。日本のハンカチ落としのようなもので、英語圏ではおなじみのゲームです。

☆イベントスタート!

ランダムに配られた参加者の名前カードを手に持って、その名前の本人を探します。英語で話しかけるうちに、自然と距離も近くなる!

ALTの話す言葉は全て英語ですが、子どもたちはわかる言葉を聞き取りながら理解しようとしています。

まだ始まって間もない会場では、堅苦しい雰囲気はまったくなく、ALTの陽気なかけ声と子どもたちの笑顔が溢れていました。

☆フランスについて知ろう!

富岡市国際交流員でフランス人のヴェロニックさんから、フランスの文化や、友好都市であるブール・ド・ペアージュ市について、英語で紹介がありました。

日本とは異なるフランスの習慣を教えてもらったり、美しいパリの街並みがモニターに映し出されると、子どもたちは興味シンシンな表情でヴェロニックさんのお話に耳を傾けます。

さらに、フランスに関するクイズが出題されると、子どもたちはじっくり考え、(わざと間違えようとするALTをたしなめながら)大いに盛り上がりました。

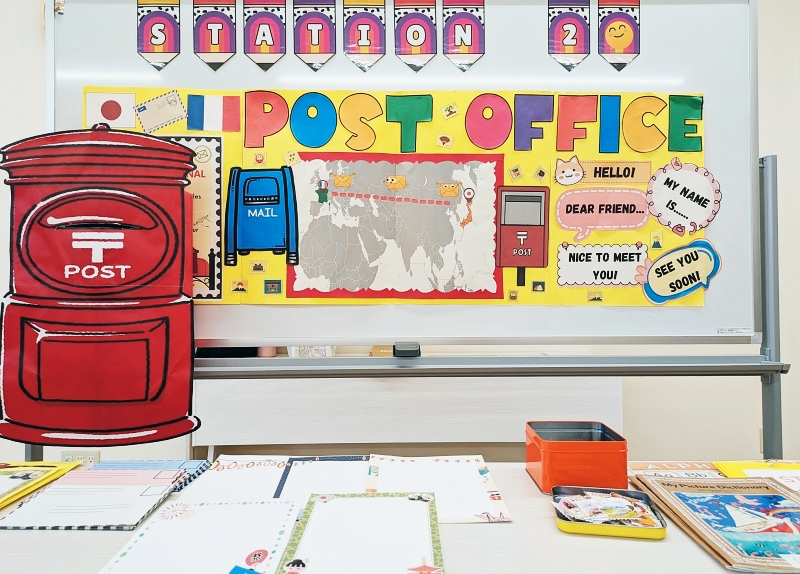

☆フランスへ想いを届けよう!

今回のイベントでは、フランスとのつながりの深い富岡市ならではの企画が用意されていました。それは、ブール・ド・ペアージュ市の子どもたちに日本文化を紹介すること。

会場には〈おりがみ〉や〈イラスト〉など5つのブースが並び、子どもたちは好きなブースでオリジナル作品を作ります。それらの作品は後日、プール・ド・ペアージュ市に贈られるそうです。

それでは、各ブースを覗いてみましょう!

〈動画を撮影!ビデオメッセージ ステーション〉

こちらではショートムービーを作ります。英語のセリフもありドキドキしながら撮影に臨む子どもたち。さて、どんな映像になるのでしょうか?

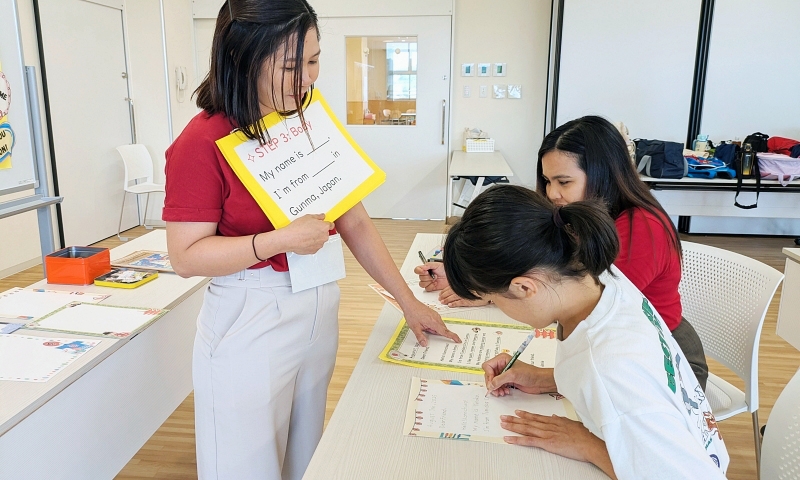

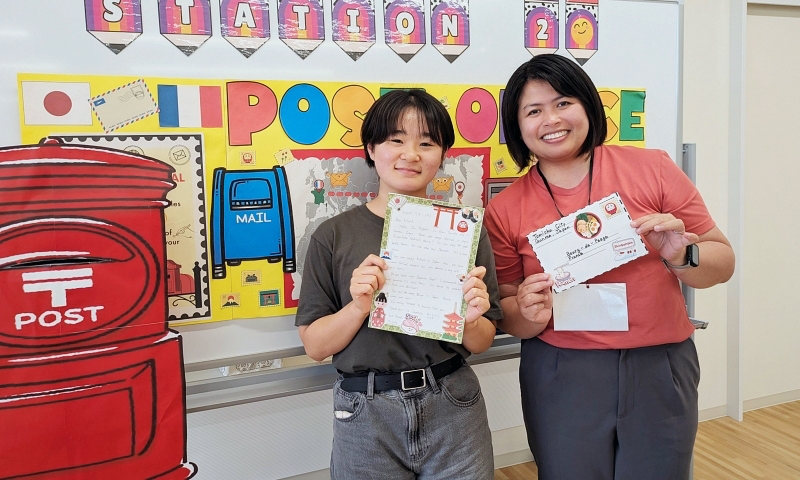

〈フランスに届けよう!手紙ステーション〉

「日本について、自分について、どんなことを書いたらいいのかな?」そんなことを考えながら英語でメッセージをしたためます。

海外にお手紙を出すなんて、普段の暮らしではあまり味わえない素敵な体験ですね。

〈海外でも大人気!おりがみステーション〉

子どもたちはALTと一緒におりがみに挑戦!動物や手裏剣などのカラフルな作品をフランスに届けます!

〈日本をイラストで紹介しよう!お絵かきステーション〉

日本の伝統的なダルマや、海外で人気のあるアニメキャラクターなど、子どもたちは細部にこだわり丁寧にイラストを描いています。

ALTも日本のアニメに詳しく、共通の話題で盛り上がっていました!

〈日本の良いところを伝えたい!広告ステーション〉

ここでは Canva(画像デザインソフト)を使って日本を紹介する広告を作ります。

日本を訪れたら食べて欲しいものや、おすすめのお土産を考えるのも楽しいひととき。高学年の児童はPC操作にも慣れた様子で、本格的な広告を作っていました。

各ブースにいるALTはサポート役として、作品づくりのお手伝いをします。この時の会話は全て英語(ほぼマンツーマン!)なので、たっぷりと英語に浸ることができる有意義な時間です。

さらに、作品づくりを通してそれぞれの子どもたちが「日本はどんな国なんだろう?」と日本の文化や誇れるものを考えることができ、とても良い機会だと感じました。

☆ドキドキのプレゼンテーション!

子どもたちの作品をお披露目する発表会の時間になりました。ステージに立ち英語のスピーチをするなんて、大人でも緊張してしまいますね。

しかし、子どもたちはとても勇敢で堂々としています!

子どもたちの発表を見守るALTからはあたたかい声援が湧き、一人一人の発表が終わるごとに会場は大きな拍手に包まれました。

☆フィナーレを飾るたくさんの笑顔!

たくさんのチャレンジをしてきた子どもたちの晴れやかな表情を見ていると、

「英語は楽しい!」「世界中の友だちとコミュニケーションを取りたい!」

そんな声が聞こえてきませんか?

もしかしたらこの日の体験が、将来の夢を叶えるきっかけになるかもしれませんね。

■イベントを終えた子どもたちにお話を聞いてみました。

― 英語は好きですか?

中学生Aさん:はい、大好きです!私は6歳から英語を習っていて、小学生の頃は学校にいるALTに積極的に話しかけたりしていました。最近は英語でコミュニケーションを取ることが楽しいので、もっと英語を頑張りたいです。

― 将来の夢はありますか?

中学生Aさん:国連の活動に興味があり、その関連の仕事をしてみたいです。夢は大きく…世界を舞台にして英語を使う仕事に就きたいです!

– – – – – –

― 今日は参加してみていかがでしたか?

小学生Bさん:一日中のイベントで長そうだな…って思いましたが、あっという間に終わっちゃいました。ヴェロニックさんのフランスの話が面白くて、パリのカフェや街並みが素敵だったので、いつかフランスに行くって決めました!他の小学校のお友達もできたし、いろんな先生とたくさん会話ができて楽しかったので、また来年もぜったいに参加します!

― これから挑戦したいことはありますか?

小学生Bさん:海外に留学したいです。行き先はヨーロッパかカナダか、治安が良くて景色がキレイなところで勉強したいです!

■保護者の方にもお話をお聞きしました。

― 今日のイベントを終えて感想はありますか?

保護者Cさん:うちの子はあまり積極的なタイプではないのですが、今日はみんなの前に出て発表できたことがとても嬉しかったようです。さらに、英語は楽しいと感じられたようなので、参加させて良かったと思いました。また、ALTとの交流を通して生きた英語や異文化に触れることができ、貴重な体験をすることができました。

楽しく学び、自信を持ってさらなるステージへ

Funglish事業が始まって以来、富岡市ではさまざまな助成を行いながら、子どもたちの「英語を学びたい!」という気持ちを応援しています。

その中のひとつが【英検】に関するもの。

英検を個人的に受験するとなると、ハードルが高く感じ、どこから手を付けて良いのやら?という思いを持つ親御さんも多いと思います。しかし、気軽に英検が受けられるような制度が富岡市にはあるのです。

それがこちら👇

〇 英語検定料の補助 令和7年度英検助成チラシ (A4)

〇 市役所で英検が受けられます R7年度英検市役所会場チラシ (A4)

富岡市教育委員会学校教育課の柴山さんに、詳しいお話をお聞きしました。

― 富岡市が英検に力を入れているのはなぜですか?

柴山さん:子どもたちが Funglish を通して身につけた英語の力を使って英検に挑戦し、学習の成果を実感することで、さらに英語に対する自信や学習意欲を高める良い機会になるのではないかと考え、英検を身近に感じてもらえるようなお手伝いをしています。

― 検定料の補助制度を利用して英検を受ける子どもたちは増えていますか?

柴山さん:助成を開始した令和4年度は、対象学年が中学3年生と小学6年生のみでしたが、対象学年の拡充を進めたところ、申請者は2倍以上に増加しました。令和7年度は、中学生全学年と小学6年生に加えて、小学5年生を助成対象として拡充しました。この助成事業を活用して、たくさんの子どもたちに英検にチャレンジしてほしいと思っています。

― 市役所に英検会場を設置したのはなぜですか?

柴山さん:本来、英検の本会場となる場所は大学やイベントホールなど、普段訪れないような大きな施設になることが多いので、子どもたちはその場所に緊張してしまうことも予想されます。なので、身近な場所で英検の受験ができるようにしたいと考え、市役所を会場としました。1年間学習してきたことが発揮できるように、1月の第3回英語検定において4級・5級の受験を実施しています。

― 市内で英検が受けられれば保護者の送迎の負担も軽減されますし、とても良い取り組みだと思いました!わが家もこの機会を活用したいと思います。

いかがでしたか?

子どもたちが全身を使い英語でコミュニケーションをとる姿を見ていると、子どもだからこそできる英語の楽しみ方があるんだ、ということを実感しました。

そして今回のイベントでは、英語に親しむだけではなく、世界を知り他国の文化に興味を持つきっかけになったことは間違いありません。

そして、明るく元気に子どもたちを包み込むALTの存在が本当に素晴らしい!と再認識したのでした。

これからFunglishがどんな進化を遂げるのか、まだまだ目が離せませんね。

(マツオ)